担当教員について

波江 彰彦(なみえ あきひこ)。専門分野は人文地理学。最近の研究テーマ・関心は、廃棄物問題、離島地域研究、環境教育、課題探究型学習など。これまでの履歴・業績等については、Profile、Research、関西学院大学研究者詳細ページ、Researchmapを参照してください。

波江ゼミの研究テーマについて

ゼミには担当教員の専門性が反映されますが、「波江ゼミ=地理学ゼミ」ではありません。上記の研究テーマ・関心のほか、地域、環境、地域×教育、環境×教育、社会科教育、持続可能性(サステナビリティ)、ESD、教育課題などに関連することであれば、波江ゼミで研究することは可能です。波江ゼミで受け入れ可能なテーマかどうかは率直にお答えしますので、遠慮なく質問してください。また、歴代ゼミ生の卒業研究(卒業論文一覧)もご参照ください。

ゼミの基本的なあり方・考え方について

ゼミは探究する場です。自分(たち)が取り組みたいテーマや課題をとことん探究する場であってほしいと考えています。私はあくまでも「伴走者」です。ゼミ生に伴走しながら要所要所で助言等を行い、それぞれの探究をゴールに導くのが私の役割だと考えています。

他方、ゼミには「学びの共同体」という側面もあります。私も含めたメンバー全員が「ともに学びともに探究する」ゼミでありたいと思っています。

波江ゼミはようやく第5期まできましたが、「型」といえるものはまだありません。また、何かしらの「型」にはめるつもりもありません。ゼミを特徴づけるのは、結局は「人」だと思います。集まったメンバーで自分たちのゼミをつくり上げていけばよい、というのが私の考え方です。

ゼミの進め方・内容

基本的なことは『教育学研究演習 選択案内』(ゼミ紹介冊子)に書いています。しかし、そこに書かなかった(書けなかった)こともあります。以下ではそうしたことを中心に述べていきます。

3年ゼミについて

アカデミックスキル習得(主に個人ワーク)とゼミ全体での活動の2本立てで進めていきます。ただ、時間的制約から、どうしてもゼミ(研究演習)の時間は全体活動が中心となります。アカデミックスキルの習得は個人の努力にある程度委ねているのが現状です(もちろん自学自習が重要なのですが)。もう少しうまくバランスがとれないかと試行錯誤しているところです。

ゼミ全体の活動としては、①地域調査、②プロジェクト活動のいずれか(あるいは両方とも)に参加を求めます。具体的な地域をフィールドとして探究を行いたいと考えているゼミ生には必ず地域調査に参加してもらいます。一方で、テーマや関心によっては地域調査という方法がうまくフィットしないことも考えられ、その場合はプロジェクト活動に注力してもらいたいと思います。いずれにしても、自ら課題(探究テーマ)を発見・設定し、課題探究や課題解決のための調査・分析等に取り組み、一定の成果を達成したり課題解決策を提案したりすることを目指す、半年から1年単位の活動を想定しています。

4年ゼミについて

12月の卒業論文提出を目指して、ゼミの活動(指導)は卒業研究に大きくシフトします。3年ゼミでの活動、ならびに大学3年間での学びを通じて習得したアカデミックスキルを総動員して卒業論文を書き上げていくことになります。波江ゼミは比較的人数が多く、かつ、各々の研究テーマが幅広いため、集団指導はなかなか難しい状況です。そのため4年ゼミは情報交換や中間報告などを行う時間とし、個別の指導は別途面談の時間を設けて行っています。

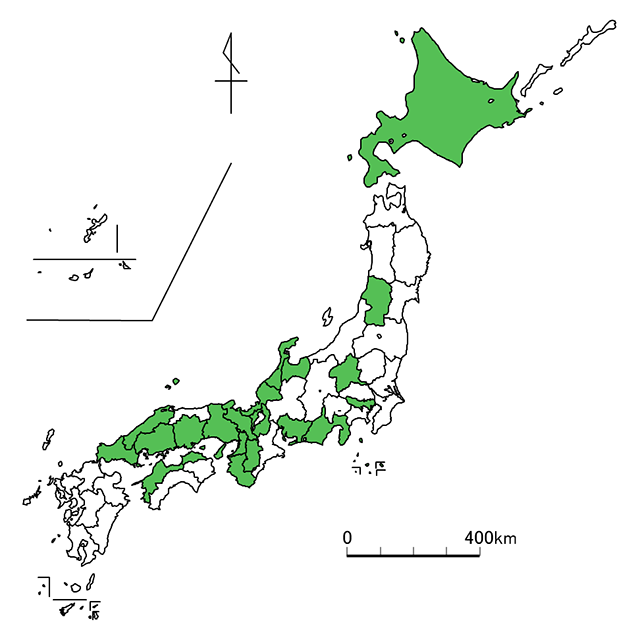

波江ゼミ生の出身地(第1期~第5期)

第1期~第5期のゼミ生の出身地(都道府県別)を着色してみました。