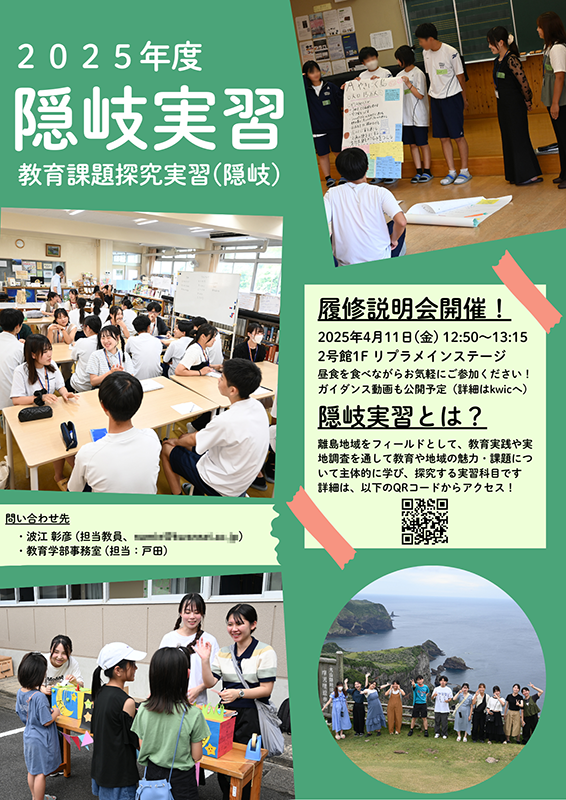

(隠岐実習2025シリーズの目次はこちら)

実習3日目は島前DAY! 新型コロナの影響で日程短縮となった隠岐実習2021を除き、毎回島前に行っていますね。

8時30分発のフェリーしらしまに乗って西郷港を出港! 写真ではどんよりしていますが、基本的には良い天気で波も穏やか。ただ、風がかなり強く(それなりの速度で航行しているので当然ですが)、私は西郷岬灯台(イチオシスポットの1つ!)を通過したあたりで船内に戻りました・・・。学生の何人かはずっと外にいたようです。

定刻どおり9時40分に海士町の菱浦港に到着。そこから5分ほど歩き、今年も隠岐國学習センターにやって来ました。今回はいつもと違う向きで記念撮影。学生たちが立っている坂道を上っていくと隠岐島前高校に着きます。

今回も竹内センター長にご対応いただきました。建物内部を見学しつつ用意されたスペースに入り、10時ごろからレクチャー&ディスカッションの開始です。まずは竹内さんから、アイスブレイクも交えつつ隠岐國学習センターや島前地域の教育魅力化についてご説明いただきました。

少し時を遡ると、私は7月22日に隠岐國学習センターを訪問し竹内さんと打ち合わせを行いました。今回の機会(隠岐実習での訪問)を、一方的に教わったり予定調和的な質疑応答に終始したりではなく、双方向的で刺激的な時間にしたいという思いを伝えたところ、共感していただき、当日はあれもこれもではなく、いくつかのテーマをもってディスカッションをしましょう、という話になりました。

その話を持ち帰り、学生たちには「隠岐國学習センター訪問の目的は何か、訪問を通じて何を学び何を得たいのか」を明確化(言語化)するよう求めました。提出された回答を竹内さんとも共有し、当日はそれをもとにディスカッションが進められました。

大まかな流れとしては、「公教育のあり方」、「公教育と公営塾の関係性」(隠岐國学習センターは公設民営に近い)、「子どもの興味関心や自発性を活かす教育、自律的な学習者」といったテーマで議論が行われ、そこから展開して「公教育における「探究」の是非」にも話が及びました。2日目のレポートの中で、「探究」に対する考え方に関して私と学生の間にギャップがあると書きましたが、それはこのディスカッションを通じて感じたことです。学生たちの発言が止まらなかったため私は静観していましたが、もっと時間があればこのテーマで議論を深めたいと思えた時間でした。

11時半にディスカッション終了。正直なところ、ぜんぜん時間が足らず消化不良な感じ・・・。ともあれ、他団体(東京の某高校の研修旅行)と重なり忙しい状況の中で私たちの実習を受け入れてくださったことに感謝し、学習センターをあとにしました。

昼食後(今年も限定10食のアレを堪能!)、フェリーどうぜんで隣の西ノ島町へ。予約していたジャンボタクシーに乗って別府港を出発し、10分ほどで西ノ島町立西ノ島中学校に到着。さあ、今回の隠岐実習「1回目」の授業実践です。

隠岐実習ファン(?)の方は「あれ?」と思ったかもしれません。あるいは、「おお、久しぶりに!」と思った人もいるかも(相当古参のファン)。隠岐実習での授業実践といえば都万中学校ですが、昨年度まで都万中の教頭だったN先生が今年度から西ノ島中の校長に着任され、授業実践をお願いしたらご快諾いただいた、というのが今回の経緯です(もちろん、前提には「授業実践をたくさんしたい」という学生たちの希望があります)。西ノ島中で授業をするのは第1回の隠岐実習(2019年)以来ですね。

今回の授業は3年生16名が対象であり、学校側からは事前に「中学3年のときに何を考えていたか、何を考えるとよいか、話してほしい」「広い意味でのキャリアを考えるような時間にしてほしい」というご要望をいただいていました。準備の取りかかりは早く、授業の骨格は7月下旬にはある程度固まっていたのですが、そこから話し合いや準備作業が停滞してしまい、結局は実習直前までバタバタすることになりました。また、通しのリハをしないまま本番に臨むというのも不安材料です。

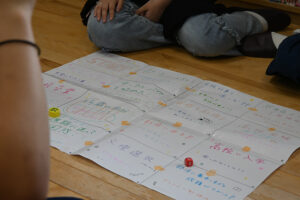

14時40分(6校時)になり、授業開始です。上記のオーダーもふまえ学生たちが考えた授業は「描こう!10年後のわたし~すごろくでつくる未来設計図~」。簡単に説明すると、中学生から始まり25歳をゴールとするオリジナルのすごろくを使い、サイコロを振って止まったマス目のテーマについて話す(話し合いする)、という内容です。互いに緊張して重苦しい空気になるのでは、というのは杞憂で、大学生がうまくリードしながら和やかな雰囲気ですごろくが展開していきました。

残り15分のところですごろくを止め、ワークシートを用いての振り返りの時間を設けました。すごろくを通じて話したこと、考えたことを言語化することは大事なことですが、短時間で書くのは難しかったかもしれません。最後は学生が一人ずつメッセージを述べて授業を終えました。

授業の反省点は多々あったと思います(当日夜のミーティングで伝えました)。また、授業をやってみての手応えや感想も人それぞれであったことでしょう(後日その一端を知ることになり、それが波江の心に残っています)。大事なのは、やったことを振り返り、それをさらに突き詰め探究していくことではないかと思います。

15時50分ごろに学校を出発し、さあ、あとは観光・・・じゃなくて、隠岐ユネスコ世界ジオパークを体感的に学ぶアクティビティです。向かった先は、の前に・・・・・・途中で出会う馬! 牛!

ワーワー騒いでいるうちに、摩天崖展望所に到着。では、写真でお楽しみください!

17時15分、私たちを乗せたフェリーしらしまは別府港を出港。1時間15分の航行で西郷港に戻ってきました。まだまだ暑いですが日の入り時刻は確実に早くなっており、うっすら夕焼けの港周辺です。今回も島前DAYを無事終えることができました。ということで、4日目に続きます。