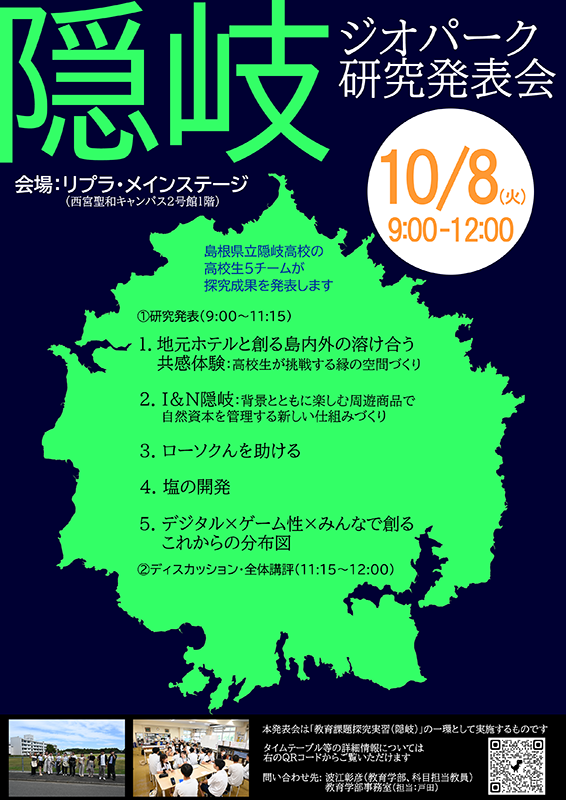

10月8日(火)9時から、関西学院大学西宮聖和キャンパスにおいて隠岐ジオパーク研究発表会を開催します。当日は島根県立隠岐高等学校の生徒たちが来学し、隠岐ジオパーク研究(地域課題解決型探究学習)の研究成果を発表します。どなたでも自由にご参加いただけます(途中参加・途中退出可能)。多くの方々のご参加をお待ちしています。

日時

2024年10月8日(火)9:00~12:00

場所

関西学院大学西宮聖和キャンパス 2号館1階 リプラ・メインステージ

プログラム(発表題目等は変更の可能性があります)

- (9:00~9:10) 開会の挨拶、趣旨説明

- (9:10~9:30) 1チーム目の発表「地元ホテルと創る島内外の溶け合う共感体験:高校生が挑戦する縁の空間づくり」

- (9:30~9:50) 2チーム目の発表「I&N隠岐:背景とともに楽しむ周遊商品で自然資本を管理する新しい仕組みづくり」

- (9:50~9:55) 休憩

- (9:55~10:15) 3チーム目の発表「ローソクんを助ける」

- (10:15~10:35) 「塩の開発」

- (10:35~10:55) 休憩・交流

- (10:55~11:15) 5チーム目の発表「デジタル×ゲーム性×みんなで創るこれからの分布図」

- (11:15~11:45) 大学生との発表振り返り、ディスカッション

- (11:45~12:00) 全体講評、閉会の挨拶

本発表会について

- 教育学部開講科目「教育課題探究実習(隠岐)」の一環として開催するものです。西宮聖和キャンパスでの対面開催は、2019年度、2022年度、2023年度に続いて4回目です。

- 隠岐ジオパーク研究は、隠岐高校の「総合的な探究の時間」において行われている地域課題解決型探究学習です。今年度の「教育課題探究実習(隠岐)」の現地実習では、8月26日に隠岐高校を訪問し、隠岐ジオパーク研究に取り組む高校生たちと交流しました(隠岐実習2024 DAY3(8/26))。

備考

発表会終了後、聖和キャンパスツアー、大学での学びや大学生活を紹介するセッション(634教室で実施)、上ケ原キャンパスツアーも予定しています。