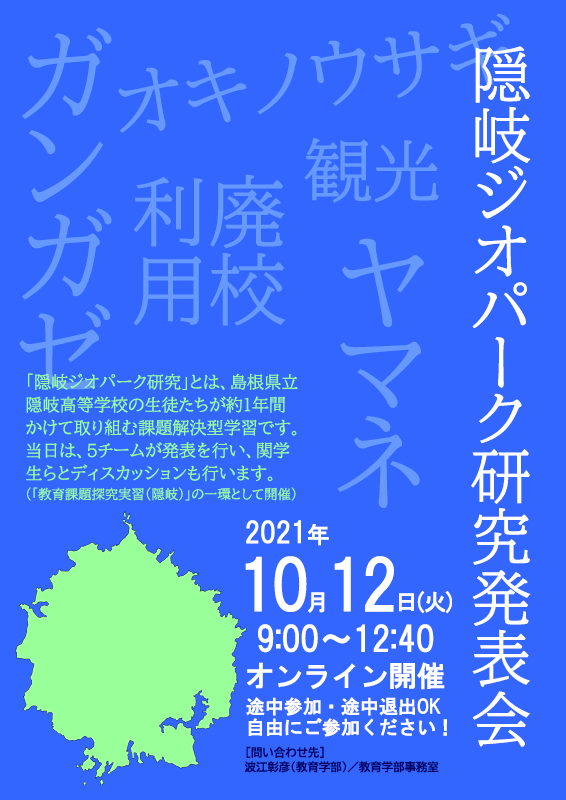

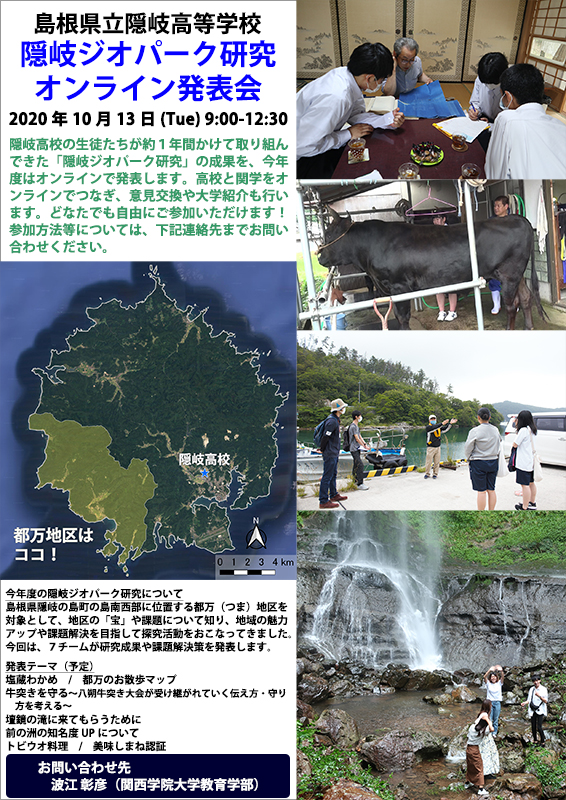

「教育課題探究実習(隠岐)」の一環として、下記の通り「隠岐ジオパーク研究発表会」を開催します。当日は、島根県立隠岐高等学校の生徒が約1年間かけて取り組んだ「ジオパーク研究」の研究成果を発表し、ディスカッションも行います。関西学院大学の学内者はどなたでも自由にご参加いただけます(学外者はご相談ください)。多数のご参加をお待ちしています。

日時

2021年10月12日(火)9時00分~12時40分

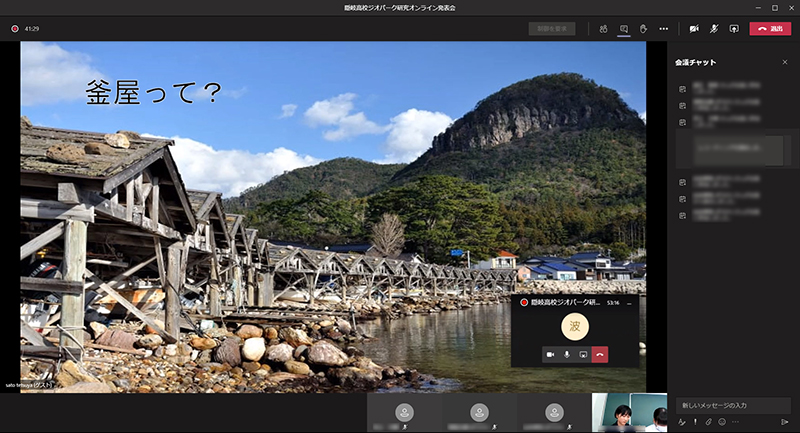

実施形態

オンライン(Zoom)

※Zoomの情報は①kwicのお知らせ、②西宮聖和キャンパス1号館・2号館に掲示されているポスターで確認できます。または波江までお問い合わせください。

プログラム(当日の進行により多少前後する可能性があります)

- 1チーム目の発表「学べる、稼げるオキノウサギ―オキノウサギを学び隠岐の経済をまわそう―」(9:15~9:35)

- 2チーム目の発表「ヤマネをより多くの人に知ってもらうには」(9:40~10:00)

- 3チーム目の発表「廃校利用プロジェクト」(10:05~10:25)

- 4チーム目の発表「ガンガゼについて」(10:40~11:00)

- 5チーム目の発表「隠岐の岩石の魅力」(11:05~11:25)

- 全体講評(11:40~11:50)

- 関西学院大学教育学部紹介(11:50~12:35)