隠岐実習2024はこの日から後半へ。今回は写真が23枚もあります💦(前半のレポートはDAY1、DAY2、DAY3からどうぞ)

この日も路線バスを利用するため、8時過ぎにホテルを出発してポートプラザへ。いったん隠岐病院まで行き、そこから都万線のバスに乗り継ぎます。途中、加茂地区や蛸木(たくぎ)地区などを経由しながらバスは走り、40分ほどで都万支所前に到着。バスを下車し、少し歩けば都万小学校に到着です。

校長のH先生や教頭のF先生らが出迎えてくださり、さっそく校内に入って聞き取り調査開始です。事前にお送りした質問内容をふまえ、H先生・F先生に加えて3名の先生方にもご協力いただき、学生からの多岐にわたる質問に答えていただきました。今回参加した学生のうち数名は、隠岐実習終了後に小学校での実習(実地教育研究・本実習)を控えており、都市部と離島の違いは多々あるとはいえ、リアルな現場や声を見聞きできたことは実習にも生きるのではないでしょうか。

休憩を挟み、校内の見学へ。夏休み中のため残念ながら子どもたちの姿はありませんでしたが、教室や廊下の掲示物などから子どもたちの活動の様子が伝わってきます。2年前の訪問の際にも思いましたが、実に特徴的で味のある校舎です。

最初の部屋に戻って聞き取り調査を再開。結局、12時ごろまで質疑応答が続きました。長時間にわたりご協力いただき、ありがとうございました。

次の目的地は都万中学校。といっても、都万小と都万中は隣接しており、グラウンドを突っ切ればあっという間に到着です。

今年度着任された校長のO先生、昨年度もお世話になった教頭のN先生にご挨拶した後、お楽しみの給食タイム! なんと、昨年N先生が「こんなのはめったに出ない」と驚いた一匹丸ごとの焼き魚が今年も!(2年連続というのは偶然ではないと思います、ご配慮に感謝ですm(_ _)m)

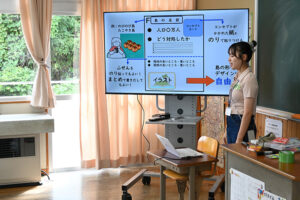

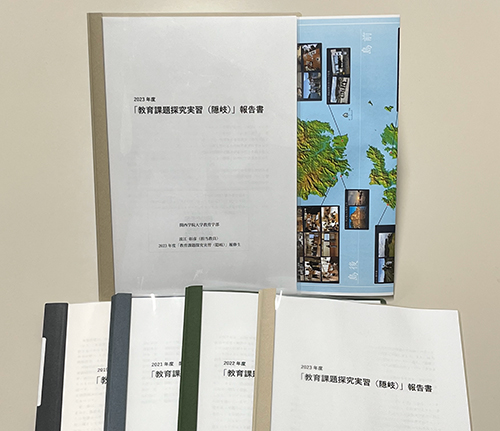

さて、今回も学生たちによる特別授業の実施をご快諾いただき、この日に向けて準備を進めてきました。振り返れば、今回は授業のコンセプトがなかなか固まらなかったという印象です(昨年は逆にコンセプトが強すぎてそれを柔らかくする作業が必要でした)。コンセプトが決まってからは担当チームを中心に急ピッチで仕上げていきましたが、リハーサルができないまま当日を迎えたのは不安材料でした。

5校時が近づき、生徒たちが集まってきました。当初は1年生(7名)と3年生(9名)が対象の予定でしたが、台風10号の影響により修学旅行が延期になり、急遽2年生(8名)も参加してくれることになりました。13時40分になり、今回は音楽室を会場として特別授業スタート。

導入部分を手短に終え(エアコンのない多目的ホールでの実施を想定していました)、教室に移動してグループ単位での活動を開始。今回の授業は、簡単にいえばお互い(隠岐・関西)の良いところ・悪いところを話し合って共有し、それをふまえて「夢の島をつくろう!」というもの。詳細については報告書で書く(書いてもらう)として、本レポートでは写真を通じて表情や雰囲気をお伝えできればと思います。(以下、写真掲載の承諾はいただいており、写真にはぼかし処理を施しています)

時間が押しましたがなんとか全チームがポスターを仕上げ、最後の発表へ。1チームずつ、代表の生徒が島のコンセプトや特色を説明しました。駆け足で振り返りとまとめを行い、なんとか時間内に授業は終了。記念撮影をして解散(生徒たちは終礼へ)という流れでしたが、あっさりと別れるはずもなく、しばらく名残惜しそうにおしゃべりする時間が続きました。

校長室に戻り、N先生と授業の振り返り。N先生や前校長のW先生もおっしゃっていましたが、「1コ飛ばしの関係」である中学生と大学生の交流は良い相乗効果を生むのだと思います。これまで実施してきた特別授業の内容はさまざまですが、共通しているのは出身も年齢も生活環境も異なる中学生と大学生が同じ目線で話し合い、共に考え、多様な意見をぶつけ合ったり共有したりすること。大学生世代が本当に少ない島に住む中学生にとって、私たちとの授業が有意義な機会になったのであればとてもうれしく思います。

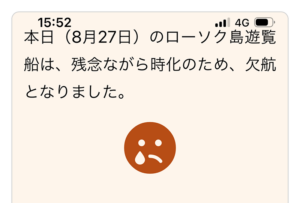

さて、この日の活動はこれで終わりではありません。ローソク島遊覧船を予約していましたが、船が出るかどうかは天候次第。授業中に私のスマホに通知が来ましたが、確認は授業が終わってから。今回の学生たちも(昨年に続き)神懸かりつつあったので、いけるかなと思いましたが、結果は・・・

気持ちを切り替え、別のジオサイト(隠岐ユネスコ世界ジオパークのスポット)に行くことを提案。O先生・N先生や都万タクシーのNさん(毎回お世話になっています)と相談した上で向かった先は・・・

2日前に雨が降ったおかげで十分な水量があり、裏側から滝を楽しむこともできました。

もう少し時間がありそうということで、次に向かった先は・・・

岬の先には島前がはっきりと見えます。ようやく少し涼しくなった風に当たりながら、散策したり撮影会(?)をしたり、しばしリラックスした時間を過ごしました。

18時半ごろに西郷地区に戻り、結果的に都万DAYとなった4日目は終了。DAY5へと続く。